Il existe de nombreuses raisons de ne pas aimer Scarface, le film culte de De Palma. On pense d’abord à la VF qui avait tendance à saccager le film – elle a depuis été modifiée, mais pour le peu que j’en ai entendu, l’amélioration n’est que relative. Hé oui, à l’époque des VHS, la version française était imposée : on devait donc se coltiner l’accent à couper au couteau de Tony : pas franchement un cadeau, surtout au bout de 2h40 ! D’une façon plus générale, concernant le film lui-même, il faut bien reconnaître qu’il a assez mal vieilli. C’est l’effet années 80 – il est sorti en 83 – qui a également fait très mal à d’autres films comme le premier Terminator ou À la poursuite du diamant vert. On est loin de l’image propre, nette et soignée du Parrain, qui était pourtant sorti plus de dix ans auparavant (en 1972). Concernant les comédiens, je suis également mitigé : si la performance d’Al Pacino est impressionnante, je suis moins convaincu par l’acteur interprétant Manny, qui ne dégage pas grand-chose, de même que par Michelle Pfeiffer, quasi-insipide. Autre réel point faible du film : le manque d’originalité du scénario. Rappelons à l’occasion qu’il s’agit d’un remake du film éponyme d’Howard Hawkes, qui retraçait la trajectoire, à l’époque de la Prohibition, d’un personnage ressemblant à s’y méprendre à Al Capone. Changement d’époque et de décor avec l’œuvre de De Palma : il s’agit ici du trafic de drogue pendant les années 80, et l’histoire est centrée sur un personnage fictif : Antonio Montana, l’un des 25.000 truands cubains dont s’est débarrassé Castro en les envoyant aux États-Unis. Pour en revenir au scénario, il se révèle trop basique : le type qui part de rien, connaît la gloire dans le milieu de la pègre, perd les pédales – en raison de la drogue et du pouvoir – et finit par en payer les conséquences…

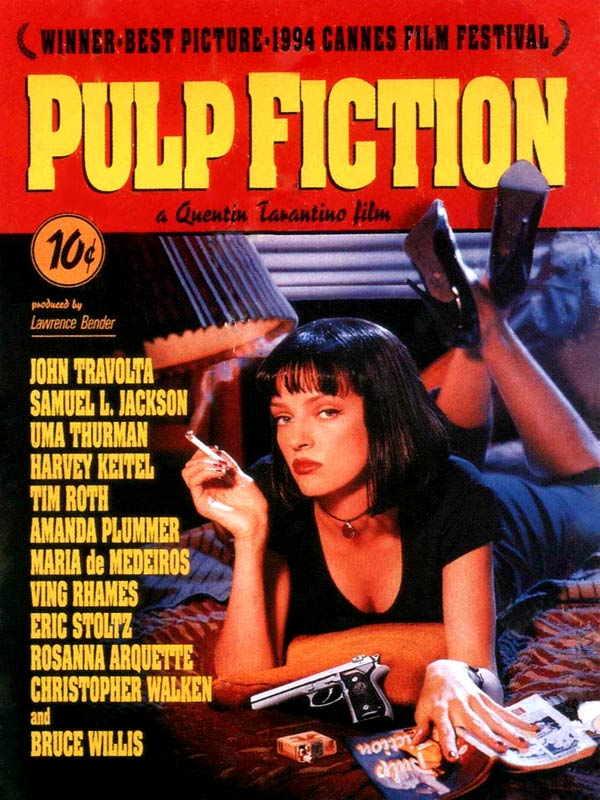

Tony, sur le point de prendre le pouvoir.

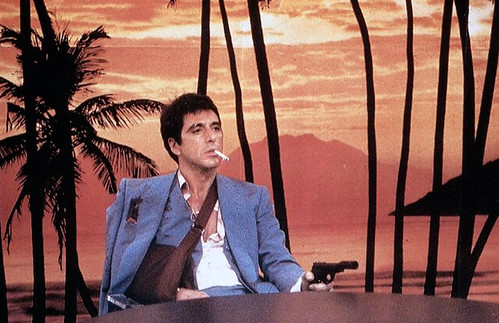

Tony, criblé de balles mais anesthésié par la cocaïne, reste debout, mais n'en a plus très longtemps...

La réalisation elle-même n’est pas tout à fait convaincante : il faut bien reconnaître que le film souffre de longueurs qui paraissent inutiles : les scènes autour d’Elvira (Pfeiffer) et Gina sont un peu longuettes, tout comme les « affaires » de Tony. Concernant ce dernier, De Palma a certes bien fait de le rendre humain : lorsqu’on le voit danser, essayer d’embrasser Elvira avant de porter un chapeau ridicule pour l’amuser, et rester fidèle jusqu’au bout à certains principes, on ne peut s’empêcher de se prendre de sympathie pour lui. Mais on a tout de même du mal à croire que Tony devienne un tel caïd seulement avec des cojones : si l’accent est bien mis sur le courage et le caractère du bonhomme, on n’a en revanche pas l’impression d’avoir affaire à un grand stratège, ce qui paraît pourtant une qualité nécessaire pour parvenir à un niveau si élevé. Le film comporte cependant quelques points forts : on retiendra notamment une bande originale très réussie (bien qu’elle aussi très « années 80 »), la performance éblouissante de Pacino, celle, convaincante, de Robert Loggia (qui interprète Lopez, et ressemble diablement, soit dit en passant, à l’entraîneur brésilien Luiz Felipe Scolari) et quelques scènes très marquantes. Je pense bien entendu à celle, terrible, des « Colombiens », mais aussi la première rencontre avec Sosa, la mort de Lopez et bien entendu la fin de Tony – la profusion de balles, le balcon, la fontaine… Cependant, Scarface, malgré les qualités que je viens d’évoquer, ne me convient pas totalement. Il manque d’originalité et de rythme, mais également de la finesse, de la classe et de la sobriété qui faisaient la force du Parrain. Ma chronique est un peu sévère car il s’agit malgré tout d’un film que j’apprécie, mais qui demeure tout de même surévalué au vu de son statut de référence absolue en la matière.